Archivio per la categoria ‘Il territorio’

Uno sconsolante dejà vu. È vero che gli elettori, quando si tratta di certe faccende, hanno la memoria corta. Ma la classe dirigente non dovrebbe soffrire della stessa malattia. In vista di una ennesima, possibile riforma elettorale, si torna a parlare di virtù e difetti dei vari sistemi (maggioritario a un turno o due turni, proporzionale puro, eccetera) con spensierata ignoranza, come se non avessimo alle spalle trenta e passa anni di discussioni e di esperimenti. Facciamo il punto su quanto la storia dovrebbe averci insegnato.

PINUCCIO TATARELLA E LA DESTRA PERDUTA, di Alessandro CAMPI

Pubblicato il 6 febbraio, 2019 in Il territorio | No Comments »

Ricorre l’8 febbraio il ventennale della morte di Pinuccio Tatarella. Per l’occasione il prof. Alessandro Campi, politologo, ha ricordato la figura di Tatarella e quanto egli ha rappresentato nella politica italiana in in articolo pubblicato sul Foglio del 5 febbraio u.s. che pubblichiamo di seguito. L’articolo, peraltro, ricorda le altre due straordinarie figure della destra pugliese del secondo dopoguerra Araldo Di Crollalanza ed Ernesto De Marzio alla cui politica si ispirò lo stesso Tatarella. Una sola annotazione tecnica: la foto cui si è ispirato il prof. Campi non è riferita alla campagna elettorale delle politiche del 1968 bensi alle amministrative per la elezione del Consiglio Comunale di Bari che vedevano Di Crollalanza n. 1 della lista, De Marzio n. 2 e Tatarella n. 60.

Ricorre l’8 febbraio il ventennale della morte di Pinuccio Tatarella. Per l’occasione il prof. Alessandro Campi, politologo, ha ricordato la figura di Tatarella e quanto egli ha rappresentato nella politica italiana in in articolo pubblicato sul Foglio del 5 febbraio u.s. che pubblichiamo di seguito. L’articolo, peraltro, ricorda le altre due straordinarie figure della destra pugliese del secondo dopoguerra Araldo Di Crollalanza ed Ernesto De Marzio alla cui politica si ispirò lo stesso Tatarella. Una sola annotazione tecnica: la foto cui si è ispirato il prof. Campi non è riferita alla campagna elettorale delle politiche del 1968 bensi alle amministrative per la elezione del Consiglio Comunale di Bari che vedevano Di Crollalanza n. 1 della lista, De Marzio n. 2 e Tatarella n. 60.

C’è la foto (in alto) di Pinuccio Tatarella candidato alle elezioni politiche del 1968 (ma in quell’occasione non venne eletto) dalla quale si può partire per cercare di spiegarne la peculiare personalità politica. Lo ritrae sorridente, con un microfono in mano, accanto ad un’auto che sul tettuccio – come si usava in un’epoca in cui la comunicazione politica era ancora artigianale e basata sul volontariato dei singoli candidati – montava un cartello propagandistico recante quest’immaginifica scritta: “Contro la corruzione D.D.T”. Sigla che richiamava il micidiale insetticida, grazie al quale metaforicamente spazzare via gli insetti della partitocrazia, ma che stava anche ad indicare le iniziali di tre candidati: Di Crollalanza, De Marzio, Tatarella. Appunto, D.D.T. (vedi foto a sinistra)

Si tratta di un documento d’epoca che sollecita due riflessioni. La prima, più effimera, riguarda il linguaggio politico d’un partito d’opposizione radicale quale era all’epoca il Msi. Oggi c’è la tendenza a lamentare lo scadimento del costume politico e l’imbarbarimento della dialettica tra avversari. Ma è una lamentazione da educande, se solo si ha una pallida conoscenza di cosa sia stata la lotta politica nell’Italia repubblicana. Non c’era la capacità amplificatrice dei social media attuali, con la loro tendenza a banalizzare i messaggi sino all’estremo della violenza. Ma c’erano il bianco e il nero, i buoni e i cattivi, il manicheismo ideologico che portava appunto a raffigurare il ‘nemico’ politico con un parassita da neutralizzare con un agente chimico. Ci sarà anche stata, nel caso specifico di questa foto, una certa dose di goliardia e di allegra irriverenza contro il blocco di potere, essenzialmente democristiano, che i missini dell’epoca contestavano. Ma in occasione degli appuntamenti elettorali non si andava tanto per il sottile, sul piano del linguaggio e degli slogan: le divisioni tra schieramenti erano politico-culturali, ma anche antropologiche. Il che non impediva il permanere di un fondo di cavalleria e rispetto, ma nel quadro – giova ricordarlo – di un’assoluta alterità e distanza ideologica che autorizzava il ricorso all’estremismo delle parole (e non solo).

La seconda riflessione, meno espressionistica e più direttamente riferita alla storia politica di Pinuccio Tatarella, riguarda la genealogia socio-culturale e politica che si ricava dall’associazione gerarchico-cronologica di quei tre nomi. Una filiera, sperando che il termine non suoni inappropriato, che fa capire bene quale sia stata la peculiarità della destra pugliese nel quadro del neofascismo italiano. E che fa capire perché Tatarella, quando quest’ultimo si è dissolto e disgregato, intorno alla data simbolica del 1994, sia potuto diventare l’ispiratore di una svolta politica – quella incarnata dalla sigla di Alleanza nazionale – che ha avuto tanti aspetti contradditori (oltre ad essersi esaurita in malo modo dopo aver acceso molte speranze), ma che un merito grande l’ha comunque avuto: quello di farla finita, per essere un sentimento paralizzante e antistorico, col nostalgismo politico rivolto alla memoria del Duce e al tragico vitalismo del fascismo di Salò.

Nella destra pugliese certe mitologie romantiche – la “bella morte”, il culto sepolcrale per i caduti, la fiamma ardente da tenere sempre viva, lo spirito del combattentismo divenuto fatalmente reducismo col passare degli anni – non hanno mai attecchito. Certo per ragioni banalmente territoriali, essendo stata quella zona d’Italia, dopo la caduta del fascismo, parte integrante del Regno del sud, lontana dunque dalle zone dove tra il 1943-45 si consumò la “guerra civile” tra fascisti repubblicani e partigiani. Ma anche perché la continuità storico-ideale tra fascismo e neofascismo in Puglia fu incarnata, come è noto, da un personaggio peculiare e a suo modo leggendario quale appunto Araldo di Crollalanza (1892–1986): la prima sigla della triade. A sua volta reduce della Rsi, ma soprattutto esponente di quella componente del fascismo-regime più legata al mito dell’Italia da edificare su nuove basi architettoniche, economiche e sociali, attraverso il lavoro dei singoli e la volontà progettuale dello Stato. La sua biografia è nota: giovane capo dello squadrismo pugliese, poi podestà di Bari, sottosegretario e ministro dei lavori pubblici, presidente dell’Opera nazionale combattenti, presidente della Commissione Lavori pubblici della Camera dei fasci e delle corporazioni; e in questi diversi ruoli molto impegnato nel risanamento urbano (a partire proprio da Bari), nelle grandi bonifiche dell’Agro Pontino, nella gestione delle grandi emergenze (il terremoto dell’Irpinia e del Vulture del 1930) e nell’edificazione di Littoria (Latina), Sabaudia e Pontinia. Il suo fu un fascismo, potremmo dire, pragmatico e fattivo, pur nell’osservanza dell’ortodossia ideologica. Il che spiega come anche nel dopoguerra, senatore della Repubblica per ben sette legislature (ininterrottamente dal 1953 all’anno della morte), Di Crollalanza abbia avuto poca indulgenza per il settarismo ideologico dei missini rimasti rivoluzionari e contestatori della democrazia e abbia piuttosto inclinato verso una destra con una forte identità e coscienza di sé ma non chiusa al mondo e prigioniera dei fantasmi del passato.

La stessa visione politica propria dell’altro grande esponente del neofascismo pugliese (rectius: della destra post-fascista pugliese) del secondo dopoguerra: Ernesto De Marzio (1910-1995). Anch’egli proveniente dai ranghi del regime mussoliniano, ma su posizioni anti-romantiche e di classicismo nazional-cattolico (come il suo grande amico e sodale Nicola Francesco Cimmino, il letterato con cui fondò nel 1961 il Centro di Vita Italiana). De Marzio nel Msi ricoprì tutte le cariche più importanti, salvo la segreteria. E fu sempre il fautore di una destra dialogante e aperta, moderata e compiutamente democratica. Esattamente le basi che lo portarono nel 1976, in polemica insanabile con l’almirantismo e il suo ambiguo oscillare tra lotta e doppiopetto, allo strappo di Democrazia nazionale. Un fallimento politico, certificato da un elettorato all’epoca ancora prigioniero di una mistica fascisteggiante, che aveva però alla base un’intuizione anticipatrice: rompere con la logica, anche psicologicamente confortante, del ghetto, lasciare perdere le velleità di alternativa al sistema e di lotta ai valori repubblicani, smetterla con il culto sterile delle memorie e provare a inserirsi nella lotta politica nazionale da posizioni di moderatismo conservatore, provando a prendersi la base sociale che la Dc aveva impropriamente incamerato (quel che farà poi Berlusconi con la sua Forza Italia avendo però avuto dalla sua il vantaggio della scomparsa traumatica della Balena bianca).

Ecco, Pinuccio Tatarella, come semplificato dalla foto galeotta che abbiamo preso a pretesto di queste poche righe, era l’erede e il coerente prosecutore di questa visione della destra, che da pugliese (andrebbe anche ricordato, accanto al suo, il nome del brindisino Domenico Mennitti, altro seguace di De Marzio ed egualmente un modernizzatore post-fascista da posizioni di riformismo liberal-conservatore) divenne nazionale, dunque egemone, con lo scioglimento del vecchio Msi e la nascita del nuovo contenitore di An.

Di quest’ultima esperienza Tatarella è stato l’ispiratore, l’accompagnatore, il custode e il garante, sino alla morte prematura, che secondo leggenda sarebbe stata la causa diretta e inevitabile degli sbandamenti successivi di Gianfranco Fini, rimasto orfano del suo miglior consigliere. La verità è che la morte di Tatarella è stato anche un formidabile alibi per la classe dirigente di quel partito, che nel tributargli onori e ricordi ne ha però smarrito ben presto gli insegnamenti. Se Tatarella era per l’apertura, la mediazione e il dialogo, per il rinnovamento, per la creazione di una più vasta aggregazione dei moderati, coloro che avrebbero dovuto mettere in pratica questa visione hanno in realtà seguito altre e non sempre coerenti strade, spesso per semplice tornaconto personale: l’arroccamento oligarchico (mai partito fu più incapace di rinnovarsi al vertice quanto An); il cedimento allo spirito di mediazione (cosa diversa dallo spirito politico di compromesso); l’assoggettamento psicologico al dominus del centrodestra Berlusconi (mentre Tatarella lo trattava da alleato e dunque alla pari); lo scontro frontale con Berlusconi per ragioni più personal-caratteriali che politiche (come appunto capitò al Fini degli ultimi anni, laddove Tatarella avrebbe spiegato che i contrasti politici interni ad una stessa area, per quanto esasperati, hanno senso quando creano ricomposizioni e non fratture irreparabili che finiscono per danneggiare tutti); la rinuncia a qualunque sforzo progettuale, culturale o editoriale (il Msi scriveva, pensava ed elaborava quando era difficile trovare persino i mezzi materiali per farlo, mentre con An al potere la destra italiana raggiunse il grado zero della sua capacità di proposta culturale). Errori e sbagli che a furia di cumularsi hanno prodotto la scomparsa di quel mondo, e l’assorbimento di quel che ne resta entro il perimetro della Lega oggi sovranista e identitaria.

Sarebbero andate diversamente le cose con Tatarella vivo e politicamente attivo? E’ quello che non sapremo mai. Di sicuro una strada, sulla base di una formazione che veniva da lontano e d’indubbia coerenza anche culturale, lui l’ha tracciata con originalità, senza essere un teorico della politica, ma facendola attivamente. Colpa degli altri e di quelli che sono rimasti se le cose non sono poi andate per il verso giusto: invece di rimpiangerlo nelle commemorazioni e additarlo come maestro nelle articolesse, avrebbero fatto meglio ad applicarne silenziosamente i precetti e i consigli. Ma del senno di poi, le fosse sono piene. La destra italiana (quella di derivazione missina) è finita per sempre, tra diaspore, rancori, inettitudini e miserie personali. Anche se resta aperta la possibilità – che nella storia non si può mai escludere – che energie giovani e vergini, proprio a partire dalla lezione di Tatarella, facciano rivivere prima o o poi, in una forma inedita, il suo progetto politico. Alessandro Campi

Articolo apparso sul quotidiano “Il Foglio” del 5 febbraio 2019

PER LA CGIL I DITTATORI DIVENTANO EROI, di Pierluigi Battista

Pubblicato il 25 gennaio, 2019 in Il territorio | No Comments »

La Cgil che difende i lavoratori dovrebbe pur difendere i lavoratori venezuelani ridotti alla fame dal collasso economico voluto con la loro politica folle ed estremista prima da Chavez o poi da Maduro. E invece no, perché la Cgil in una mozione ambigua e poi quasi ritrattata non difende i lavoratori venezuelani ma è molto tiepida con il caudillo venezuelano Maduro. E niente, passano gli anni, i lustri e i decenni ma siamo sempre lì, ma resta, sia pur indebolita, questa inestirpabile abitudine a considerare dittatori e aspiranti dittatori latinoamericani alla stregua di eroi romantici della battaglia contro l’imperialismo yankee, che da Fidel Castro passando per Chávez hanno la pulsione dei discorsi fiume che il popolo festante è costretto ad acclamare nelle adunate oceaniche. Del resto Alessandro Di Battista, per dare una lustratina al suo personaggio di rivoluzionario audace e combattivo, proprio in Sudamerica deve mettere in scena il suo tour, con carrozzina guevarista del figlio a seguito. E le squadracce del regime che terrorizzano gli oppositori? E l’economia a pezzi, e i poveri venezuelani che scappano verso il Perù per sfuggire alla miseria, e le carovane piene di venezuelani (e guatemaltechi, e colombiani, e honduregni) che marciano logori e sfiniti verso la frontiera degli Stati Uniti, sfidando la morte, in cerca di un avvenire meno umiliante, e i giornali chiusi, e le intimidazioni, e i brogli, e insomma questa caricatura di democrazia che mortifica ogni spazio libero e civile? Poco o niente, condanne molto misurate del dispotismo di Maduro da parte della Cgil. E non una parola nemmeno dai parlamentari dei Cinque Stelle che sono andati al funerale di Chávez in pellegrinaggio. O dell’estrema sinistra abbacinata dalla mitologia rivoluzionaria oltre ogni elementare principio di realtà.

Per dire, il Manifesto, il giornale «comunista», una volta almeno ha sostenuto il sindaco romano Gianni Alemanno, «fascista». Ed è stato quando, nel lontano 2012, la giunta di destra organizzò una mostra fotografica al Pigneto dedicata al «risveglio rivoluzionario» del Venezuela di Chávez. La giunta fu attaccata dal Pd, ma i chavisti italiani fecero quadrato, dalla sinistra alla destra. Era un periodo in cui il filosofo Gianni Vattimo parlava estatico del chavismo come di un fenomeno di ammirevole «trasformazione emancipatrice», la fame non aveva ancora raggiunto i livelli di oggi e i saccheggi ai negozi erano ancora episodi isolati. E liquidava la repressione del regime, tale e quale a quella di Maduro, come un’invenzione dei nemici del socialismo. Del resto Nichi Vendola, allora leader di Sel, ammirava Chávez che «riesce dove Fidel ha fallito» e Gennaro Migliore, prima di convertirsi al verbo renziano, plaudiva alla «straordinaria rivoluzione» che aveva messo in moto «grandi passioni civili». Ovviamente seguiva il corteo di incantati come Gianni Minà e Dario Fo, ma è con l’emergere dei Cinque Stelle che l’astro chavista prima, e maduriano poi, ha cominciato a splendere con dichiarazioni improntate al più sfrenato culto della personalità. Mentre in Europa il mito del Venezuela rivoluzionario ha attecchito nei pressi di Podemos in Spagna e nel partito di Tsipras in Grecia. La repressione, l’abolizione dei giornali, l’impossibilità per le opposizioni di svolgere una pur minima attività democratica, e poi una politica economica dottrinaria e distruttiva che ha portato il Venezuela al disastro, tutto questo viene tenuto fuori dal mito. E dalle mozioni della Cgil. Con i lavoratori venezuelani che scappano, o protestano, o organizzano una sommossa per liberarsi di un dittatore che li porta alla catastrofe. Pierluigi BATTISTA, Il Corriere della Sera, 25.01.2019

La Cgil che difende i lavoratori dovrebbe pur difendere i lavoratori venezuelani ridotti alla fame dal collasso economico voluto con la loro politica folle ed estremista prima da Chavez o poi da Maduro. E invece no, perché la Cgil in una mozione ambigua e poi quasi ritrattata non difende i lavoratori venezuelani ma è molto tiepida con il caudillo venezuelano Maduro. E niente, passano gli anni, i lustri e i decenni ma siamo sempre lì, ma resta, sia pur indebolita, questa inestirpabile abitudine a considerare dittatori e aspiranti dittatori latinoamericani alla stregua di eroi romantici della battaglia contro l’imperialismo yankee, che da Fidel Castro passando per Chávez hanno la pulsione dei discorsi fiume che il popolo festante è costretto ad acclamare nelle adunate oceaniche. Del resto Alessandro Di Battista, per dare una lustratina al suo personaggio di rivoluzionario audace e combattivo, proprio in Sudamerica deve mettere in scena il suo tour, con carrozzina guevarista del figlio a seguito. E le squadracce del regime che terrorizzano gli oppositori? E l’economia a pezzi, e i poveri venezuelani che scappano verso il Perù per sfuggire alla miseria, e le carovane piene di venezuelani (e guatemaltechi, e colombiani, e honduregni) che marciano logori e sfiniti verso la frontiera degli Stati Uniti, sfidando la morte, in cerca di un avvenire meno umiliante, e i giornali chiusi, e le intimidazioni, e i brogli, e insomma questa caricatura di democrazia che mortifica ogni spazio libero e civile? Poco o niente, condanne molto misurate del dispotismo di Maduro da parte della Cgil. E non una parola nemmeno dai parlamentari dei Cinque Stelle che sono andati al funerale di Chávez in pellegrinaggio. O dell’estrema sinistra abbacinata dalla mitologia rivoluzionaria oltre ogni elementare principio di realtà.

Per dire, il Manifesto, il giornale «comunista», una volta almeno ha sostenuto il sindaco romano Gianni Alemanno, «fascista». Ed è stato quando, nel lontano 2012, la giunta di destra organizzò una mostra fotografica al Pigneto dedicata al «risveglio rivoluzionario» del Venezuela di Chávez. La giunta fu attaccata dal Pd, ma i chavisti italiani fecero quadrato, dalla sinistra alla destra. Era un periodo in cui il filosofo Gianni Vattimo parlava estatico del chavismo come di un fenomeno di ammirevole «trasformazione emancipatrice», la fame non aveva ancora raggiunto i livelli di oggi e i saccheggi ai negozi erano ancora episodi isolati. E liquidava la repressione del regime, tale e quale a quella di Maduro, come un’invenzione dei nemici del socialismo. Del resto Nichi Vendola, allora leader di Sel, ammirava Chávez che «riesce dove Fidel ha fallito» e Gennaro Migliore, prima di convertirsi al verbo renziano, plaudiva alla «straordinaria rivoluzione» che aveva messo in moto «grandi passioni civili». Ovviamente seguiva il corteo di incantati come Gianni Minà e Dario Fo, ma è con l’emergere dei Cinque Stelle che l’astro chavista prima, e maduriano poi, ha cominciato a splendere con dichiarazioni improntate al più sfrenato culto della personalità. Mentre in Europa il mito del Venezuela rivoluzionario ha attecchito nei pressi di Podemos in Spagna e nel partito di Tsipras in Grecia. La repressione, l’abolizione dei giornali, l’impossibilità per le opposizioni di svolgere una pur minima attività democratica, e poi una politica economica dottrinaria e distruttiva che ha portato il Venezuela al disastro, tutto questo viene tenuto fuori dal mito. E dalle mozioni della Cgil. Con i lavoratori venezuelani che scappano, o protestano, o organizzano una sommossa per liberarsi di un dittatore che li porta alla catastrofe. Pierluigi BATTISTA, Il Corriere della Sera, 25.01.2019

IL DECRETO SUL REDDITO DI CITTADINANZA E SU QUOTA 100 CALIBRATO SULLE SCADENZE ELETTORALI, di Massimo Franco

Pubblicato il 18 gennaio, 2019 in Il territorio | No Comments »

L’enfasi era prevedibile. E non solo perché la maggioranza tende a percepirsi come spartiacque nella storia d’Italia. Nella soddisfazione con la quale Movimento Cinque Stelle e Lega hanno annunciato l’accordo sul reddito di cittadinanza e su «quota 100» in tema di pensioni, si coglieva il sollievo di chi ha temuto di non farcela. Potere offrire all’elettorato due provvedimenti-simbolo a pochi mesi dal voto europeo di maggio significa vivere di rendita rispetto a opposizioni o silenti, o aggressive ma frastornate. Il Parlamento potrà modificare alcune norme, e rimane l’incognita di una stagnazione economica che potrebbe trasformarsi in recessione. Ma intanto, la maggioranza che si dichiara populista può ostentare un primo successo.

L’immagine del Giuseppe Conte affiancato dai vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ieri sera trasmetteva un segnale chiaro. Il primo è che la diarchia a Palazzo Chigi oggi è diventata triarchia: Conte non appare più solo un «esecutore» ma il mediatore. Il secondo è che a intestarsi la manovra è un governo politico, che cancella dalla scena il ministro tecnico dell’Economia, Giovanni Tria. Per lui non c’è spazio, in una operazione con marcati contorni elettorali. I Cinque Stelle volevano arrivare a ridosso delle Europee con il reddito di cittadinanza. Il fatto che comincerà a essere erogato a fine aprile, permetterà di incassare il dividendo in voti con un tempismo perfetto. Non sarà ancora possibile vedere gli effetti, che molti indovinano di confusione e di irregolarità. Quanto alla Lega di Salvini, può ostentare lo scalpo di un milione di pensionamenti volontari virtuali in tre anni.

Non è chiaro quanti davvero opteranno per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro, che decurterà una parte della pensione. Ma se la platea dei beneficiari risulterà più ridotta, sarà minore anche l’incidenza sui conti pubblici. Rimane un punto interrogativo. E non riguarda tanto i dubbi che circondano il reddito di cittadinanza, i controlli per evitare gli abusi, l’impreparazione dei «centri di formazione»: ritardi dovuti alla fretta di chiudere, e moltiplicatori di sospetti su una gigantesca operazione assistenziale. La domanda è come si inserirà una manovra espansiva in una fase di rallentamento generale in Europa, Germania inclusa. Al di là delle parole in libertà su un boom economico, il timore è che presto la spesa si riveli più alta del previsto. Se accadesse, la manovra correttiva esorcizzata da M5S e Lega costringerebbe a fare altri tagli. E il rischio non sarebbero le bacchettate dell’Ue e un’offensiva speculativa, ma un’opinione pubblica delusa. Il governo, però, per ora non ci vuole pensare. Massimo Franco, Il Corriere della Sera, 18 gennaio 2019

IL RUOLO DEL PARLAMENTO NON PUO’ ESSERE COMPRESSO, di Stefano Passigli

Pubblicato il 17 gennaio, 2019 in Il territorio | No Comments »

Distratta dalle quasi quotidiane polemiche tra i due partners della maggioranza e dall’inedito scontro aperto tra Salvini e Conte, l’opinione pubblica non ha ancora colto pienamente che alcuni comportamenti dei partiti di Governo mettono a rischio aspetti fondamentali del nostro assetto costituzionale. Il più evidente di tali comportamenti è stato l’iter di approvazione della manovra che ha di fatto privato il Parlamento della possibilità di un suo adeguato esame e, grazie al combinato disposto di maxi-emendamento e voto di fiducia, di qualsiasi possibilità di emendamento. E’ noto che il Pd ha investito la Corte Costituzionale della legittimità di questa limitazione senza precedenti delle prerogative del Parlamento. Anche se la Corte ha considerato inammissibile un ricorso per conflitto di attribuzioni avanzato non da una Camera ma da un singolo gruppo parlamentare, tuttavia è tuttavia significativo che la Corte abbia formulato una riserva circa la liceità di una prassi – quella del combinato disposto maxiemendamento-voto di fiducia – che, ancorché praticata da tutti i governi della seconda repubblica, comprime il ruolo del Parlamento.

E’ ora auspicabile che la Corte superando il mero auspicio voglia in futuro sentenziare la illegittimità di tale combinato disposto. Come sorprendersi del venir meno dei partiti storici e della crisi della democrazia rappresentativa se permettiamo, da un lato che i rappresentanti siano nominati da pochi leader ai vertici dei partiti anziché eletti dai cittadini, e dall’altro che le funzioni del Parlamento siano espropriate dall’esecutivo?

Distratta dalle quasi quotidiane polemiche tra i due partners della maggioranza e dall’inedito scontro aperto tra Salvini e Conte, l’opinione pubblica non ha ancora colto pienamente che alcuni comportamenti dei partiti di Governo mettono a rischio aspetti fondamentali del nostro assetto costituzionale. Il più evidente di tali comportamenti è stato l’iter di approvazione della manovra che ha di fatto privato il Parlamento della possibilità di un suo adeguato esame e, grazie al combinato disposto di maxi-emendamento e voto di fiducia, di qualsiasi possibilità di emendamento. E’ noto che il Pd ha investito la Corte Costituzionale della legittimità di questa limitazione senza precedenti delle prerogative del Parlamento. Anche se la Corte ha considerato inammissibile un ricorso per conflitto di attribuzioni avanzato non da una Camera ma da un singolo gruppo parlamentare, tuttavia è tuttavia significativo che la Corte abbia formulato una riserva circa la liceità di una prassi – quella del combinato disposto maxiemendamento-voto di fiducia – che, ancorché praticata da tutti i governi della seconda repubblica, comprime il ruolo del Parlamento.

E’ ora auspicabile che la Corte superando il mero auspicio voglia in futuro sentenziare la illegittimità di tale combinato disposto. Come sorprendersi del venir meno dei partiti storici e della crisi della democrazia rappresentativa se permettiamo, da un lato che i rappresentanti siano nominati da pochi leader ai vertici dei partiti anziché eletti dai cittadini, e dall’altro che le funzioni del Parlamento siano espropriate dall’esecutivo?

Una seconda e ancor più evidente violazione del dettato costituzionale è rappresentata dalla rivendicazione del vice-presidente Salvini di un suo potere esclusivo in materia di gestione dei migranti. La sua affermazione che «si discuta pure con Di Maio, Fico e Conte. Ma in materia di migranti chi decide sono io» — rivendicazione riaffermata anche in sede di accoglienza dei 10 migranti provenienti dalle due navi delle Ong — contrasta apertamente con l’Art. 95 della Costituzione secondo il quale «il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri». Malgrado il suo potere politico Salvini non è il Premier, e se Conte consentirà ad una simile diminutio saremo di fatto di fronte ad una inedita modifica della nostra forma di governo.

Una terza questione di rilevanza costituzionale è quella rappresentata dal decreto sicurezza contro il quale almeno quattro regioni hanno già avanzato ricorso alla Corte, lamentando una lesione delle loro competenze in materia di sanità: i clandestini, infatti, non potendo accedere in via preventiva al servizio sanitario nazionale aumentano i rischi per la salute pubblica. Inoltre, il decreto Salvini sembra violare gli Artt. 2 e 10 della Costituzione. L’Art. 2 afferma che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo …. e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà…»; dell’uomo e non del cittadino, e quindi anche dei migranti ancorché privi di cittadinanza o di permesso di soggiorno. L’Art. 10, dopo aver affermato che l’ordinamento italiano «si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», aggiunge che «lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’esercizio delle libertà democratiche … ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica».

Impedire l’attracco nei nostri porti non solo viola i trattati e le leggi internazionali che affermano il diritto di accedere al «porto sicuro» più vicino, ma rendendo impossibile il richiedere asilo viola apertamente l’Art. 10. Siamo così ancora una volta in presenza di una violazione costituzionale da parte di un singolo ministro che il Governo nella sua interezza, e in particolare il Premier, non dovrebbero tollerare.

Sul punto non dobbiamo tuttavia farci illusioni. La proposta di referendum propositivo che il Governo ha presentato, qualora fosse approvata senza abolire l’ipotesi di un ballottaggio tra il testo popolare e un testo parlamentare e senza indicazione di un adeguato quorum (insufficiente è infatti prevedere un quorum del 20 o 33%, per superare un voto del Parlamento, essendo necessaria almeno la metà dei votanti nelle precedenti elezioni politiche), costituirebbe non una integrazione ma un attacco senza pari alla democrazia rappresentativa prevista dalla nostra Costituzione. Nel 2006 e nel 2016 le proposte di grande riforma costituzionale avanzate prima dal centro-destra e poi dal Pd erano chiare, furono ampiamente discusse e infine respinte dall’elettorato.

Oggi la proposta di referendum propositivo, se non adeguatamente emendata, costituisce un subdolo e surrettizio attacco ai fondamenti della nostra democrazia. Non si può consegnare ad un numero ristretto di votanti — che magari si esprimono su piattaforme private, come la piattaforma Rousseau che Di Maio oggi offre ai gilets jaunes — quel potere legislativo che la Costituzione attribuisce in via primaria ai rappresentanti del popolo.

Piattaforme incontrollate non sono il popolo. La democrazia rappresentativa ha i suoi difetti, ma è trasparente e controllabile. La democrazia diretta quando esce dalla dimensione locale rischia di cadere preda dell’attivismo di piccoli gruppi e della mancanza di trasparenza e di controllo delle piattaforme attraverso le quali si esprime. La democrazia non è la democrazia digitale. Stefano Passigli, Il Corriere della Sera del 17/01/2019

EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA, UN RITORNO INDISPENSABILE, di Ferruccio De Bortoli

Pubblicato il 13 gennaio, 2019 in Il territorio | No Comments »

Tema: la reintroduzione dell’Educazione civica come materia «con voto autonomo nei curricula scolastici di ogni ordine e grado». In realtà, in sei mesi di raccolta, i firmatari sono stati 83.326, di cui 27.261 in Lombardia, 15.508 in Toscana e 10.261 in Emilia e Romagna. Si sono mobilitati circa duemila Comuni, con amministrazioni di tutti gli orientamenti; 27 associazioni, dalle Acli alla Legambiente a Sant’Egidio; 24 testimonial, da Gigi Proietti a Liliana Segre.

La maggioranza gialloverde ha l’opportunità di dimostrarsi sensibile alle istanze del territorio e delle associazioni. Insomma, del popolo. E sarebbe un indiscutibile cambiamento se, cosa mai accaduta, fosse approvata una legge di iniziativa popolare in questa materia. Si applicherebbe l’articolo 71 della Costituzione, in un suo comma un po’ sterile. Una medaglia per il «governo del cambiamento». «Noi l’abbiamo fatto e voi in tanti anni no». Slogan efficace. E poi su un tema così centrale per la qualità della democrazia del nostro Paese come l’educazione alla cittadinanza. Se si continua a dire, anche a sproposito, «prima gli italiani», bene preoccupiamoci anche della loro formazione, della coscienza civica, del senso della legalità. E del grado di cittadinanza degli immigrati di seconda generazione.

La proposta dei Comuni, sostenuta fortemente dall’Anci, l’Associazione che li riunisce, mette insieme per la verità un po’ troppe cose. Dalla conoscenza della nostra Costituzione alla cultura della memoria, alla lotta contro il cyberbullismo, la volgarità in Rete e gli sprechi alimentari, alla tutela dell’ambiente. Ma le intenzioni sono lodevoli e colpisce che se ne parli così poco. Dobbiamo stupirci? Forse no, visto il degrado del nostro discorso pubblico e le immagini di ordinaria e popolare inciviltà.

In materia di educazione civica, sono state già presentate in Parlamento dieci proposte, da gruppi di vario orientamento. Tra queste, anche quella (primo firmatario Massimiliano Capitanio) della Lega per la reintroduzione dell’insegnamento, dalla scuola materna alla secondaria di secondo grado. Fu Aldo Moro, ministro della Pubblica istruzione, a introdurre l’Educazione civica come materia nel 1958. Le lezioni venivano impartite dagli insegnanti di Italiano, Storia e Geografia alle medie. Negli anni 90 la materia era già sparita. Con la legge 169 del 2008, l’allora ministra Mariastella Gelmini, raccomandava l’insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione. Una materia un po’ di tutti e di nessuno. Presidi e professori si sono arrangiati, con tante autonome e originali iniziative. «Ma un tema così rilevante — spiega Fulvio Cortese, docente di Istituzioni di diritto pubblico a Trento, università nella quale ha studiato lo stesso Fraccaro — non può essere lasciato alla sola buona volontà del corpo insegnante. Esistono casi virtuosi, ma in generale più che istruire si sensibilizza. E la Costituzione magari si difende ma non si insegna. L’Educazione civica non deve però diventare un contenitore ibrido, con dentro tutto, dalla disciplina alimentare all’uso delle tecnologie. Né presentarla agli studenti come qualcosa di noioso e obbligato, con banalizzazioni e inutili nozionismi. E poi, parliamoci chiaro, bene l’Educazione civica a scuola, ma poi contano gli esempi nella vita di ogni giorno». E i pessimi esempi — scarso rispetto delle regole, del bene comune — abbondano. Così i cattivi maestri. Soprattutto in Rete. La proposta di legge di iniziativa popolare sull’Educazione civica — che ci auguriamo venga discussa e approvata dalle Camere — ha un solo grande difetto. Non riguarda gli adulti. Ferruccio De Bortoli, Il Corriere della Sera, 13 gennaio 2019

La proposta dei Comuni, sostenuta fortemente dall’Anci, l’Associazione che li riunisce, mette insieme per la verità un po’ troppe cose. Dalla conoscenza della nostra Costituzione alla cultura della memoria, alla lotta contro il cyberbullismo, la volgarità in Rete e gli sprechi alimentari, alla tutela dell’ambiente. Ma le intenzioni sono lodevoli e colpisce che se ne parli così poco. Dobbiamo stupirci? Forse no, visto il degrado del nostro discorso pubblico e le immagini di ordinaria e popolare inciviltà.

In materia di educazione civica, sono state già presentate in Parlamento dieci proposte, da gruppi di vario orientamento. Tra queste, anche quella (primo firmatario Massimiliano Capitanio) della Lega per la reintroduzione dell’insegnamento, dalla scuola materna alla secondaria di secondo grado. Fu Aldo Moro, ministro della Pubblica istruzione, a introdurre l’Educazione civica come materia nel 1958. Le lezioni venivano impartite dagli insegnanti di Italiano, Storia e Geografia alle medie. Negli anni 90 la materia era già sparita. Con la legge 169 del 2008, l’allora ministra Mariastella Gelmini, raccomandava l’insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione. Una materia un po’ di tutti e di nessuno. Presidi e professori si sono arrangiati, con tante autonome e originali iniziative. «Ma un tema così rilevante — spiega Fulvio Cortese, docente di Istituzioni di diritto pubblico a Trento, università nella quale ha studiato lo stesso Fraccaro — non può essere lasciato alla sola buona volontà del corpo insegnante. Esistono casi virtuosi, ma in generale più che istruire si sensibilizza. E la Costituzione magari si difende ma non si insegna. L’Educazione civica non deve però diventare un contenitore ibrido, con dentro tutto, dalla disciplina alimentare all’uso delle tecnologie. Né presentarla agli studenti come qualcosa di noioso e obbligato, con banalizzazioni e inutili nozionismi. E poi, parliamoci chiaro, bene l’Educazione civica a scuola, ma poi contano gli esempi nella vita di ogni giorno». E i pessimi esempi — scarso rispetto delle regole, del bene comune — abbondano. Così i cattivi maestri. Soprattutto in Rete. La proposta di legge di iniziativa popolare sull’Educazione civica — che ci auguriamo venga discussa e approvata dalle Camere — ha un solo grande difetto. Non riguarda gli adulti. Ferruccio De Bortoli, Il Corriere della Sera, 13 gennaio 2019

IL SESSANTOTTO DIMENTICATO DELL’EUROPA DELL’EST, di Renato Tamburrini

Pubblicato il 13 luglio, 2018 in Il territorio | No Comments »

Cinquanta anni fa “scoppiò” la rivoluzione del Sessantotto. Come tutti gli scoppi e gli eventi della storia considerati improvvisi- dalla cosiddetta caduta dell’Impero romano in poi – l’anno fatale fu in realtà preceduto da una discreta gestazione di idee, costumi, musiche, atmosfere e parole d’ordine, almeno a partire dal 1960.

E’ normale che oggi si assista a tante rievocazioni e convegni, con un gran fiorire di tentativi di lettura complessiva: quella data per molti segna simbolicamente uno spartiacque tra il mondo delle norme dei padri e dei doveri e il mondo della libertà e delle esigenze degli individui, salvo poi virare in parte verso l’estremismo totalitario in abiti esotici, sudamericani o asiatici. Ma questa è un’altra storia ancora, che si interseca con la prima e ne va a determinare alcune interpretazioni a posteriori.

Le letture del Sessantotto sono per lo più di segno positivo, dal momento che l’onda lunga della società basata sui diritti individuali sembra aver vinto irreversibilmente, almeno nella nostra parte del mondo. E questo è considerato da molti un bene assoluto, sia pure al netto di qualche recriminazione sulle esagerazioni. Le letture di segno conservatore e anche decisamente tradizionalista esistono, e in sintesi potremmo dire che sono quelle che mettono il segno negativo davanti agli stessi fatti, sottolineando il percorso che dalle prime rivolte religiose del tardo medioevo porterebbe sequenzialmente al tramonto dell’Occidente cristiano e comunitario e alla sua dissoluzione nella modernità (e postmodernità) irreligiosa e individualistica. Si tratta, come si sa, di due filosofie della storia che si fronteggiano in una guerra plurisecolare.

In questa contesa sui significati, più che legittima, si corre però il solito rischio che comporta una visione della storia più come storia delle idee che come serie di eventi riguardanti le persone concrete, il loro affetti, il loro modo di stare al mondo. Insomma, si avverte un po’ la sensazione di essere sempre immersi in una specie di brodo hegeliano, dove le idee contano più dei fatti, e gli schemi più delle persone.

Se invece facciamo uno sforzo di memoria e andiamo a rivedere le pulsioni e le suggestioni di quell’anno (e soprattutto degli anni immediatamente precedenti) troviamo una diffusa voglia di libertà individuale e di rifondazione autonoma dei valori, ma a fronte di una società “dei padri” praticamente afasica e generalmente incapace di fornire il perché delle sue norme e dei suoi divieti: questo è anche il 65-68 dei miei primi ricordi di conflitti generazionali.

Se non si fanno operazioni troppo ideologiche non sarà difficile far riemergere lo stato comatoso di molte agenzie deputate alla trasmissione dei valori – dalla Chiesa alla scuola, dalle famiglie alle associazioni – la loro chiusura ad ogni interlocuzione che non fosse la recriminazione sugli “sbandamenti dei giovani”. Direi insomma che la molla principale e iniziale della rivolta giovanile fu psicologica: la ricerca di libertà e di significato. Su ambedue i fronti il mondo dei padri non era praticamente in grado di dare risposte. Aggiungerei che inizialmente il cleavage non fu affatto destra/sinistra: anzi, per quanto si trattasse di letture di nicchia, esisteva una sensibilità individualistica “di destra” che percorreva il mondo della rivolta beatnik, un po’ antimoderna, un po’ anarcoide, un po’ disgustata dalla mummificazione del mondo operata dal filisteismo borghese (vogliamo parlare di Kerouac?).

Se poi facciamo un altro passo, diciamo geograficamente di lato, quello che ho tentato di descrivere diventa quasi di evidenza palmare. Negli stessi mesi, nelle capitali dell’Est le stesse generazioni, con la stessa aspirazione alla libertà individuale e alla ri-comprensione dei valori, trovavano davanti a sé i “padri” degli apparati ideologici comunisti, quei padri premurosi che si sarebbero presto muniti di carri armati per arginare l’avventatezza anarcoide dei giovani.

Parlarne non significa solo fare un’opera di restituzione di giustizia storica, o di anticomunismo incorreggibile, ma capire meglio l’interezza del fenomeno Sessantotto. Parlarne non dovrebbe essere imbarazzante per nessuno, anche se certamente è un aspetto che mette un po’ in crisi la lettura della linea ineluttabile Rivolta-Sessantotto-Comunismo esotico-Totalitarismo-Terrorismo.

Questa linea è falsificata dall’esperienza dell’Est, in cui il Sessantotto portò invece a una diffusa riscoperta dei valori di libertà e di responsabilità: il ruolo di guide intellettuali assunto da figure come Patocka, Belohradsky e Havel, con tutto l’ambiente della Primavera di Praga, non è separabile dal moto collettivo giovanile che si diffuse a Est e a Ovest della cortina di ferro.

Un libro meritevole (Guido Crainz, Il Sessantotto sequestrato: Cecoslovacchia, Polonia, Jugoslavia e dintorni. Donzelli, 2018) ha spezzato le facili letture “a schema” e ha mostrato come il fenomeno non fosse limitato alla Cecoslovacchia, ma riguardasse anche la Polonia e la Jugoslavia. In questi luoghi l’esito del Sessantotto non fu –come capitò almeno parzialmente da noi -una nuova utopia comunista, esotica e ancor più oppressiva, ma la riscoperta della libertà politica e dell’autonomia della società di fronte allo stato. E fu davvero la spinta per una ri-comprensione dei valori opposta alla “lingua di legno” dei padri.

Certamente da questa parte della cortina non trovarono tanti tifosi. Per quale motivo – si domandano i curatori del libro- “quegli studenti, quegli intellettuali, quei sostenitori di un ‘socialismo dal volto umano non trovarono nei movimenti studenteschi dell’occidente quel solidale sostegno che sarebbe stato necessario (né lo trovarono nei partiti comunisti)?”. Si pensi, per esempio, all’invasione della Cecoslovacchia. E “mentre i carri armati del Patto di Varsavia reprimevano brutalmente la Primavera di Praga, le stelle polari dei movimenti che protestavano nelle città italiane e francesi continuarono a essere i regimi comunisti di Cuba e Vietnam del nord, che quell’intervento sostennero a spada tratta. Nessuno si accorse, o volle accorgersi, di ciò che stava accadendo al di là della cortina di ferro, dove, da tempo, vari paesi erano attraversati da fermenti libertari che si preferì ignorare, se non, addirittura, condannare apertamente. La sordità del Partito comunista italiano fu pressoché totale, sino a diventare autentica complicità. Perfino ambienti della sinistra meno allineata, come quello che gravitava intorno alla rivista Quaderni Piacentini, non trovarono di meglio che accusare gli intellettuali che correvano gravi rischi tentando di alzare la voce contro l’oppressione comunista, di scimmiottare consunti modelli ideologici e politici dell’occidente. Crainz e gli altri autori svelano impietosamente la cecità dell’intellighenzia progressista e libertaria di casa nostra, che – dalle università alle case editrici – fu del tutto incapace di muovere un dito a favore di popoli vittime di dittature e repressioni”.

E’ possibile almeno oggi, a 50 anni di distanza, uscire dalla prigione degli opposti schematismi e ridare un po’ voce alle ribellioni autentiche?

Renato Tamburrini da L’Occientale.

FASCISMO DI CALCESTRUZZO, il volume fotografico di Enrico Sturani dedidcvato alle opere pubbliche del fascismo commentato da Enrico Mughini

Pubblicato il 13 maggio, 2018 in Il territorio | No Comments »

LA VERSIONE DI MUGHINI – E’ APPENA USCITO “FASCISMO DI CALCESTRUZZO”, IL LIBRO AFFASCINANTISSIMO DI ENRICO STURANI, CELEBERRIMO COLLEZIONISTA DI CARTOLINE: NE HA 150MILA, TUTTE SELEZIONATISSIME – IL LIBRO E’ UN CONCENTRATO DI LECCORNIE E UNA LEZIONE DI STORIA SU QUEL CHE FURONO I VENT’ANNI ITALIANI DEL TEMPO FASCISTA…

-

Caro Dago, ogni qual volta vado nel cinemino romano di Nanni Moretti _ non lontano da casa mia _e passo innanzi alla Palestra adiacente al cinema, un edificio che l’architetto Luigi Moretti aveva progettato e costruito se non sbaglio nel 1938, quasi urlo innanzi a tanta bellezza, a un’armonia talmente bruciante. (La Palestra è stata restaurata da pochi anni, se non sbaglio per iniziativa dell’allora sindaco Walter Veltroni).

Così come invece urlo di disperazione ogni volta che passo innanzi alla Casa delle Armi, sempre dello stesso Moretti, che per un tempo era stata adibita a Tribunale-bunker per gli imputati degli anni di piombo e di cui purtroppo non è ancora finito il restauro. E tanto per dire di due tracce architetturali fatidiche del tempo della dittatura fascista. Avessi lo spirito che non ho, quello di trasmettere ad altri il culto e la conoscenza del Bello, all’uno e all’altro edificio condurrei volentieri l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, quella che avrebbe voluto cancellare le “tracce” del fascismo, ossia vent’anni di storia.

Vent’anni di storia italiana che dal punto di vista dell’architettura pubblica furono cospicui e quantitativamente e qualitativamente. I più cospicui dell’intero Novecento. Lo ha scritto Gio Ponti, che era un uomo d’onore: “Da Roma, a Genova, a Venezia, a Bologna, a Torino, a Firenze abbiamo costruito aeroporti, stadi, piscine esemplari; a Roma, a Cremona, in Libia templi grandiosi; a Roma, a Firenze, collegi, caserme e istituti magnifici; a Roma, a Padova, a Bologna, a Trieste, università e scuole stupende”.

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 4

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 4

E a proposito delle immagini di quelle costruzioni, di quei reperti architetturali e culturali, succede che sia appena uscito un libro affascinantissimo di Enrico Sturani, un figlio d’arte (suo padre, Mario Sturani, è stato nei Trenta l’autore di meravigliose ceramiche Lenci), e celeberrimo collezionista di cartoline (ne ha 150mila, tutte selezionatissime). Il libro ha per titolo Fascismo di calcestruzzo, e lo ha pubblicato l’editore Barbieri di Manduria. Un concentrato di leccornie e una lezione di storia su quel che furono i vent’anni italiani del tempo fascista.

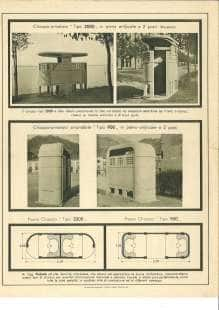

Sturani mette in fila una scelta delle sue oltre 600 cartoline dove sono le foto di edifici apprestati in quei vent’anni. Padiglioni di mostre, Case del fascio, edifici adibiti allo sport, Case Balilla, facoltà universitarie, scuole elementari. Erano immagini destinate al consumo popolare, a far conoscere a un italiano che abitava a Ravenna un edificio particolarmente suggestivo di Latina o di Ivrea.

Erano cartoline edite da privati, nell’ordine di 1000 ogni volta e che compravi in tabaccheria. Erano immagini importanti in un’epoca in cui di immagini ce n’erano pochissime, e a parte il cinema e la nascente stampa a rotocalco. Immagini che fanno da trionfo della architettura razionalista, un’architettura geneticamente imparentata con il fascismo.

E basterebbe citare i nomi di Pier Maria Bardi, di Giuseppe Terragni e di Giuseppe Pagano (che durante la Seconda guerra mondiale divenne un militante clandestino dell’antifascismo, venne arrestato e torturato per poi morire nel lager di Mathausen a pochi giorni dalla fine della Seconda guerra mondiale). O anche nomi di architetti nettamente antifascisti come Attilio Calzolara, ai quali ras illuminati del fascismo avevano dato commissioni importanti. E qui andrebbe ricordata e studiata la figura notevole del ministro dei Lavori Pubblici, il barese Araldo di Crollalanza.

Non la faccio lunga, E del resto le parole sono poca cosa rispetto alla forza di quelle fotografie, di quelle cartoline talmente amate dal demoniaco Sturani. Accanto al mio testo, Dago ve ne offre una selezione. Guardate e trattenete il fiato. E magari, se siete in vena di fare del bene, regalate una copia di questo libro alla Boldrini.

Ps. Dimenticavo. Qualche imbecille ebbe il buon gusto, nel 1945, di fare arrestare Moretti per le sue collaborazioni con il regime. Il geniale architetto rimase in carcere per alcune settimane, non so esattamente quante.

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 19

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 19  fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 11

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 11  fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 8

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 8  fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 7

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 7  fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 6

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 6  fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 3

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 3  fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 1

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 1  fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 10

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 10  fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 12

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 12  fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 14

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 14  fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 13

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 13  fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 15

fascismo di calcestruzzo il libro di enrico sturani 15

LA MAGIA PERDUTA DI MACRON, di Aldo Cazzullo

Pubblicato il 14 aprile, 2018 in Il territorio | No Comments »

Un anno fa, in questi stessi giorni, Emmanuel Macron sbalordiva il mondo. Nell’era della rivolta contro le élites e il sistema, la Francia eleggeva presidente un allievo dell’Ena, la scuola che da sempre seleziona le élites, e un banchiere della Rotschild, simbolo del sistema finanziario internazionale. Per altri tratti Macron interpretava invece lo spirito del tempo: non aveva ancora quarant’anni, né aveva un partito alle spalle. In ogni caso, l’ascesa dell’ultimo liberale è stata formidabile.

Ora però il vento è girato, e anziché alle spalle comincia a soffiargli in faccia. L’argomento che si sente ripetere spesso in Italia — al primo turno Macron ha preso solo il 24% — è privo di significato in Francia. In oltre mezzo secolo di Quinta Repubblica, nessun presidente è mai stato eletto al primo turno, neppure il fondatore (De Gaulle visse come un affronto personale essere portato al ballottaggio dal candidato della sinistra, il giovane François Mitterrand. André Malraux e altri ministri insistettero perché andasse in tv a far propaganda. Lui rispose: «Cosa volete che dica alla televisione? Mi chiamo Charles De Gaulle e ho 74 anni?». Alla vigilia del voto, il ministro dell’Interno gli portò la foto di Mitterrand con il capo della polizia collaborazionista Bousquet. Il Generale disse: «Metta via quella roba»). Chirac conquistò per due volte l’Eliseo prendendo al primo turno nel 1995 poco più del 20%, e nel 2002 meno ancora. Non c’è dubbio però che il sistema francese produca una semplificazione al limite della torsione: sbaragliata Marine Le Pen al ballottaggio e conquistata la maggioranza all’Assemblea nazionale, Macron ha ora davanti a sé altri quattro anni di potere in solitudine. Siccome proviene da sinistra — più per cooptazione che per cultura —, ha scelto un primo ministro di destra moderata. Edouard Philippe, è stato allievo e portavoce di Alain Juppé.

Un anno fa, in questi stessi giorni, Emmanuel Macron sbalordiva il mondo. Nell’era della rivolta contro le élites e il sistema, la Francia eleggeva presidente un allievo dell’Ena, la scuola che da sempre seleziona le élites, e un banchiere della Rotschild, simbolo del sistema finanziario internazionale. Per altri tratti Macron interpretava invece lo spirito del tempo: non aveva ancora quarant’anni, né aveva un partito alle spalle. In ogni caso, l’ascesa dell’ultimo liberale è stata formidabile.

Ora però il vento è girato, e anziché alle spalle comincia a soffiargli in faccia. L’argomento che si sente ripetere spesso in Italia — al primo turno Macron ha preso solo il 24% — è privo di significato in Francia. In oltre mezzo secolo di Quinta Repubblica, nessun presidente è mai stato eletto al primo turno, neppure il fondatore (De Gaulle visse come un affronto personale essere portato al ballottaggio dal candidato della sinistra, il giovane François Mitterrand. André Malraux e altri ministri insistettero perché andasse in tv a far propaganda. Lui rispose: «Cosa volete che dica alla televisione? Mi chiamo Charles De Gaulle e ho 74 anni?». Alla vigilia del voto, il ministro dell’Interno gli portò la foto di Mitterrand con il capo della polizia collaborazionista Bousquet. Il Generale disse: «Metta via quella roba»). Chirac conquistò per due volte l’Eliseo prendendo al primo turno nel 1995 poco più del 20%, e nel 2002 meno ancora. Non c’è dubbio però che il sistema francese produca una semplificazione al limite della torsione: sbaragliata Marine Le Pen al ballottaggio e conquistata la maggioranza all’Assemblea nazionale, Macron ha ora davanti a sé altri quattro anni di potere in solitudine. Siccome proviene da sinistra — più per cooptazione che per cultura —, ha scelto un primo ministro di destra moderata. Edouard Philippe, è stato allievo e portavoce di Alain Juppé.

Il nome di Juppé, che Chirac definiva «il migliore di noi», è legato al primo di una serie di tentativi fallimentari di modernizzare la Francia. Da premier cercò di riformare le pensioni dei ferrovieri, i mitici «cheminots», che lasciavano il lavoro a cinquant’anni come ai tempi di Zola e delle locomotive. Dovette in parte cedere sotto un’ondata clamorosa di scioperi, e quando Chirac dissolse l’Assemblea nazionale vinsero a sorpresa i socialisti di Jospin. Nel 2007, ancora nel nome della modernizzazione, fu eletto Nicolas Sarkozy: la fine è nota, il riformatore accolto come il nuovo Napoleone fu battuto dal budino Hollande, ed è apparso per l’ultima volta sulla scena pubblica tra due gendarmi come Pinocchio.

Al di là della modesta statura dei protagonisti, il punto è che la maggioranza dei francesi vuole la modernizzazione solo a parole. Ogni volta che un leader tocca i fili dei privilegi e dello statalismo, cade fulminato. Lo sta provando pure Macron, che ha sfidato sia i cheminots con l’apertura delle ferrovie ai privati, rifiutata a suon di scioperi, sia gli studenti, che nel cinquantennale del Maggio ’68 tornano simbolicamente a occupare Nanterre e la Sorbona (sgomberata l’altro ieri) per protestare contro il numero chiuso.

Anche in Europa Macron ha sbattuto contro il muro. Erapartito bene, facendo suonare l’Inno alla Gioia prima della Marsigliese; poi ha rifiutato la dovuta solidarietà all’Italia, con incidenti grotteschi come quello di Bardonecchia. Aveva previsto che Londra si sarebbe rimangiata Brexit (e che Trump non avrebbe stracciato gli accordi di Parigi contro il riscaldamento del pianeta), ed è stato smentito. La sua giusta proposta per il rilancio della costruzione europea si è scontrata con l’intransigenza dei Paesi del Nord, diffidenti nei confronti dei partner mediterranei, e ora con la vittoria dei populisti in Italia, dove l’interlocutore naturale di Macron (Matteo Renzi, da lui ricevuto all’Eliseo da semplice segretario pd) è il grande sconfitto.

Macron è tutt’altro che finito. Anche in queste ore si muove con dinamismo: tende la mano ai vescovi e al mondo cattolico, prepara l’intervento in Siria, va in tv a ribadire che terrà duro sulle riforme (anche su quella più impopolare: limite di velocità a 80 chilometri l’ora sulle strade statali). Il suo resta l’esperimento liberale e centrista più interessante d’Europa, visto l’inevitabile declino della Merkel. È finito però l’incantesimo che grazie a una serie irripetibile di intuizioni e di colpi di fortuna, non sempre casuali — compreso lo scandalo che ha azzoppato il filorusso Fillon — , l’ha portato a conquistare tutto. Le opposizioni «repubblicane» di destra e di sinistra sembrano ancora tramortite; i due populisti, la Le Pen e Mélenchon, sono troppo schiacciati a destra e a sinistra per pensare di vincere un ballottaggio; però anche il figlio prediletto dalla vittoria sta sperimentando quanto sia duro guarire un Paese di cattivo umore come la Francia, e farlo contare di più in un’Europa che al liberalismo sta chiudendo le porte. Aldo Cazzullo, Il Corriere dela Sera, 14 aprile 2018

16 marzo 1978: QUELLE CINQUE VITTIME DIMENTICATE

Pubblicato il 16 marzo, 2018 in Il territorio | No Comments »

Quarant’anni dopo il rapimento e la morte di Aldo Moro si torna pure a discutere sulla tragica scelta tra salvarlo, cedendo ai rapitori, oppure difendere la legge e lo Stato, ossia l’intera comunità civile, sacrificando la vita di un uomo, lasciandolo morire per mano dei suoi criminali carcerieri. Salvare ad ogni costo una vita umana — cosa cui del resto, in generale, non si bada sempre molto, non solo in guerra, ma anche sul posto di lavoro — o difendere con fermezza la legalità, difesa anch’essa talora trascurata o esercitata chiudendo un occhio.

C’è un elemento rivoltante che colpisce in questa certo drammatica scelta tra fermezza e pietà, legge generale garante di ogni convivenza e caso individuale, anche al di là delle oscure manovre politiche celate dietro quell’incertezza. I carcerieri di Moro non erano, in quel momento, soltanto i suoi rapitori, con i quali eventualmente trattare. Erano già anche gli assassini dei cinque agenti della sua scorta, ammazzati come cani e subito dimenticati quasi non fossero esseri umani. Moro era certo politicamente e socialmente più «importante», così come pure tra le vittime dell’Isis e anche di Auschwitz ci sono personalità più e meno pubblicamente «importanti», ma non perciò il loro assassinio può essere preso sottogamba. Questo oblio, inconsciamente insensibile e indifferente al valore di ogni vita umana, è ripugnante.

Quarant’anni dopo il rapimento e la morte di Aldo Moro si torna pure a discutere sulla tragica scelta tra salvarlo, cedendo ai rapitori, oppure difendere la legge e lo Stato, ossia l’intera comunità civile, sacrificando la vita di un uomo, lasciandolo morire per mano dei suoi criminali carcerieri. Salvare ad ogni costo una vita umana — cosa cui del resto, in generale, non si bada sempre molto, non solo in guerra, ma anche sul posto di lavoro — o difendere con fermezza la legalità, difesa anch’essa talora trascurata o esercitata chiudendo un occhio.

C’è un elemento rivoltante che colpisce in questa certo drammatica scelta tra fermezza e pietà, legge generale garante di ogni convivenza e caso individuale, anche al di là delle oscure manovre politiche celate dietro quell’incertezza. I carcerieri di Moro non erano, in quel momento, soltanto i suoi rapitori, con i quali eventualmente trattare. Erano già anche gli assassini dei cinque agenti della sua scorta, ammazzati come cani e subito dimenticati quasi non fossero esseri umani. Moro era certo politicamente e socialmente più «importante», così come pure tra le vittime dell’Isis e anche di Auschwitz ci sono personalità più e meno pubblicamente «importanti», ma non perciò il loro assassinio può essere preso sottogamba. Questo oblio, inconsciamente insensibile e indifferente al valore di ogni vita umana, è ripugnante.

Trattare con i terroristi significava cancellare l’assassinio di cinque persone, quasi non fosse avvenuto o fosse irrilevante. Nemmeno nelle lettere di Moro si fa menzione di loro, morti per difenderlo, ma ovviamente erano i carcerieri a decidere cosa potesse e dovesse venir detto o no in quelle lettere. Proprio per questo esse non potevano e non dovevano essere prese in considerazione, così come un matrimonio non è valido se il sì viene pronunciato con una pistola puntata alla schiena. Non a caso in quei giorni Sandro Pertini dichiarò che, se eventualmente egli fosse stato rapito, da quel momento qualsiasi sua parola detta o scritta avrebbe dovuto essere ignorata e cestinata.

Persone diverse, tempre diverse. Anche diversi sentimenti di umanità. I tre poliziotti e i due carabinieri scannati, e come loro innumerevoli uomini e donne senza nome bestialmente massacrati, non trovano posto nella mente, nel cuore, nella memoria, quasi non fossero uomini come chi ha un nome o un ruolo un po’ più noti. Ogni tanto si ricordano quegli agenti ma assai flebilmente; ad esempio non ho sentito alcuna loro menzione in una delle recenti trasmissioni televisive su quegli eventi. Restano vittime di terza classe.

Qualche tempo dopo l’assassinio di Moro, una sua strettissima congiunta inviò, a Natale, dei panettoni ai suoi uccisori. Le chiesi pubblicamente, sul Corriere, se si era ricordata di mandarne pure alle vedove dei poliziotti assassinati, anche considerando che, per chi vive con la pensione vedovile di un agente di pubblica sicurezza, un panettone, oltre ad essere un segno di affetto, può essere anche un piccolo aiuto per il pranzo di Natale. Non ci aveva pensato. Claudio Magris, Il Corriere della Sera 16 marzo 2016

…….Scommetto che lo strettissimo parente di Moro che mandò ai brigatisti il panettone fu Maria Fida.